![]()

Автор: Акмарал Баталова

Считается, что народ избирает правительство, а демократическое правительство, отражая эту народную волю, ведёт всё общество в желаемом направлении. Но это описание мало соответствует тому, как в XXI веке функционирует общество. Анализ последних выборов в США указывает на то, что существует ключевая проблема: демократия на самом деле не настолько демократична, как она себя описывает, но многие продолжают придерживаться идеи либеральной демократии. Тем не менее важно, что в демократических обществах, в отличие от авторитарных, существует дискурс о происходящих событиях и проблемах, который необходим для развития любого общества.

Одним из поводов для такого обсуждения стала статья о “Пробуждённой империи”, которую написал доктор Кристофер Мотт, старший научный сотрудник Вашингтонского Института мира и дипломатии.

В ней автор рассматривает слияние социальной справедливости и неоконсерватизма и даёт довольно объективную критику левой культуры “пробуждённости” (“воукизма”). На сайте доктора Мотта можно найти и множество других интересных текстов, заслуживающих внимательного изучения.

Демократизм, как религиозная система верований.“Демократизм” это — термин в современном политическом лексиконе, который многие аналитики рассматривают, как обозначение новой гражданской религии, поскольку он и функционирует, почти, как религия. Кристофер Мотт считает, что “демократизм”, сам по себе, основан на идеализированном, почти метафизическом, почитании демократии. Этот термин был введён Эмили Финли — учёным по политической теории в её книге «Идеология демократизма».

Финли рассматривает либеральную демократию как миссионерскую теологическую доктрину, способную заменить христианство, и призванную формировать общества и государства, в которых все граждане свободны. При этом, что выглядит довольно противоречиво, демократия должна управляться профессиональным классом, который знает, верит и распространяет её ценности в обществе.

Ключевой момент в концепции Финли это — идея о том, что демократизм необходимо экспортировать за пределы одного общества. Недостаточно, чтобы демократия была управляемой внутри страны и способствовала “расцвету” её граждан. Она должна быть экспортирована, чтобы, однажды, весь мир стал полностью свободным, а значит, и по-настоящему демократичным. Проблема в том, что в мире, где существует множество разных обществ, мнений и верований, большинству людей эта идея не нравится.

В истории Европы бывали периоды, когда миссионерские крестовые походы были популярными, но в долгосрочной перспективе даже само западное общество не хочет жить в состоянии постоянной войны. Демократизм, однако, утверждает обратное: однажды, когда все общества станут демократиями, повсеместно наступит демократический мир и войны прекратятся. Но, до тех пор, всё должно находиться под управлением, в рамках консенсуса, а войны по внедрению демократии должны продолжаться.

Парадоксально, но, так как, конечной целью любого правления является поддержание функционирования общества, именно такой подход может привести к цензуре, однопартийной системе и тотальному контролю. Ирония заключается в том, что вера в демократию может привести к весьма антидемократическому мировоззрению.

Любое общество неизбежно создаёт элиты. Вопрос в том, насколько эти элиты компетентны и во что они верят. Если их убеждения основаны на милитаризированном экспорте своих ценностей, то это ближе к вере, а не к рациональности. Нынешние западные элиты верят в теорию постоянного демократического мира, основанного на “поствоенном порядке”. Однако, этот мир явно не является постоянным, так как, он начал разрушаться ещё с началом Великой депрессии. Кроме того, рассматривается ничтожно малый отрезок мировой истории для того, чтобы утверждать, что сами демократии никогда не будут воевать друг с другом только потому, что за этот период демократии не воевали друг с другом.

Если взять шире, то можно вспомнить множество примеров, когда демократии воевали друг с другом. Так, многие демократические греческие города-государства вели войны на уничтожение друг друга, например, Рим и Карфаген были республиками. Квази-война с революционной Францией, хотя и неофициальная, стала первой войной Соединённых Штатов с европейской державой, которая за десять лет до этого была их союзником. Ещё один пример — война 1812 года между Соединёнными Штатами и Британией. Даже Brexit и современная война НАТО с Россией имеет подспудную цель не только развалить Россию, но и ослабить вполне себе демократическую Европу. Так что, у утверждения “демократии не воюют между собой” нет серьезных доказательств.

Причина более чем 30-летней стабильности на Западе заключается в том, что развитые демократии находятся в альянсе и поддерживают хорошие отношения. Очевидно, что одна из них значительно мощнее остальных и, в конечном итоге, обладает непропорциональным влиянием, поэтому между демократиями не возникает соперничества. Но, если предположить гипотетическую ситуацию, в которой Советский Союз в период холодной войны был бы полностью демократическим, многопартийным государством, маловероятно, что это изменило бы её ход.

Ведь сутью природы современного конфликта между сверхдержавами является не наличие или отсутствие демократии, а дилемма безопасности.

Внутренние парадоксы демократизма.Один из парадоксов демократизма это — превращение либерализма в нечто не либеральное. У Кристофера Мотта есть ключевая цитата: “Только сами демократисты могут управлять политикой, потому что только миссия демократизации является законной целью для правительства”.

В связи с этим, можно привести три примера растущей тенденции, указывающих на отсутствие либерализма внутри либерализма. Один из них это — переход к “культуре отмены”, связанной с пробуждённостью, “воукизмом”. Это особенно ощущается в академической среде. Многие учёные сейчас вынуждены работать в условиях значительно увеличившейся самоцензуры, больше, чем представители любой другой профессии. То же касается и значительного усиления “унифицированности масс-медиа” — основные СМИ, по сути, следуют строгой демократистской ортодоксии. Также, мы видим систематическое “исключение из политической повестки партий”, которые воспринимаются как подозрительные или не полностью демократистские.

Таким образом, наблюдается тревожная диалектическая тенденция: либерализм становится не либеральным. Похоже, что это непосредственно связано с феноменом демократизма, где вера в демократию превращается в своего рода религиозную догму.

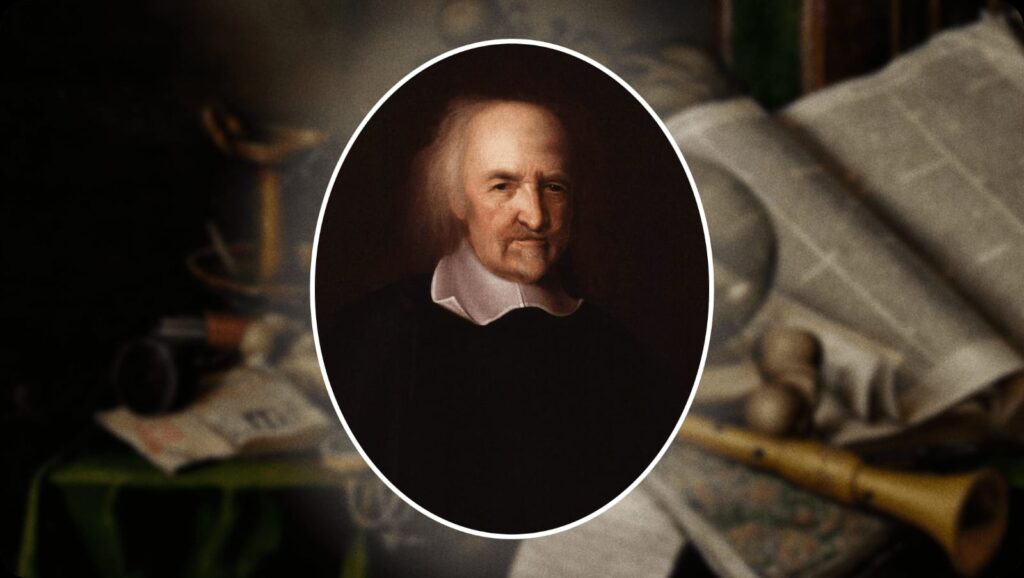

Религия как новая форма разделения. Такие философы, как Гоббс и Спиноза, были своего рода первыми либералами, хотя мы сейчас не всегда так их воспринимаем. Их основной идеей было то, что государство должно обеспечивать возможность всем ладить друг с другом.

Под зонтом государства могло сосуществовать огромное разнообразие людей и верований. Государство изначально было географической сущностью. Но эта идея была заменена либерализмом Канта и Руссо. Государство больше не географическая сущность, теперь оно не имеет границ и существует только через свои ценности. Подразумевается, что они должны быть универсализированы. И, следовательно, государство должно постоянно расширяться и расширяться, или оно будет уничтожено. В этом подходе очень сильно укоренён глобалистский аспект, который предполагает, что система основана, исключительно, на разуме. Но на чьем разуме?

Либеральная политическая философия возникла в XVII–XVIII веках по очень конкретным и логичным причинам и в ней, безусловно есть много хорошего и полезного. Тот же Билль США о правах человека, особенно Первая поправка, идея конституционного правительства и другие вещи, которые возникали как инструменты для поддержки общества, но они не являлись самим обществом. Однако, сегодня либерализм стал претендовать на полное отделение от культуры, географии и истории. Он представляется как некий платонический идеал, как абсолютная категория: либо ты в это веришь, либо нет. При этом, концепция демократизма отвергает человеческую природу и предполагает возможность совершенствования человека через своего рода моральную эволюцию, где государство и политика играют ключевую роль. Такая идея, вероятно, очень привлекательна для людей, воспитанных на концепции первородного греха, необходимости самосовершенствования как примера для других и распространения “благой вести”.

Кристофер Мотт также отмечает, что, хотя элементы либерализма успешно интегрировались в странах по всему миру, фанатичные формы либерализма остаются преимущественно североатлантическим феноменом и связывает это с протестантской Реформацией. Если посмотреть на страны, где идея “воукизма” развита наиболее сильно, это, как правило, страны с традицией евангелизма и различными сектантскими христианскими войнами. Сегодня, возможно, Германия является самой “воукистской” страной, но традиционно это были США, Канада, скандинавские страны. Всех их объединяет североатлантическое наследие, склонность занимать жёсткую позицию и видеть мир как моральную арену для демонстрации собственного превосходства.

Почему все общества должны быть похожими на североатлантические? Ведь различия между обществами существуют потому, что мораль относительна, она возникает в определённых местах, в определённые времена и, в соответствии с ними, формирует состояние обществ. Однако, при демократистском подходе мы видим своего рода скрытое проявление нового комплекса превосходства цивилизованных наций над варварами. И это — один из самых больших парадоксов. Под видом универсальной постколониальной гражданской религии демократизма возникает новая форма разделения на “нас” и “их”, на цивилизованных и нецивилизованных.

В качестве примера идеально подойдёт Британская империя XIX века. Сначала это была сверхдержава, которая стремилась заработать деньги и укрепить свою жёсткую силу. Для этого она активно способствовала распространению глобальной работорговли. Но, когда началась индустриальная революция, необходимость в рабстве исчезла, и она стала процветать. Тогда Британская империя провозгласила: “Теперь наша задача — избавить мир от работорговли. Мы — великие освободители”. Затем, под этим предлогом, они вторгались в страны и снова захватывали их.

Сегодня мы видим современную версию этого подхода. В то время существовала традиционная религия — христианство. Это был универсальный моральный проект с очень сильным мессианским элементом, заменивший множество богов и культов на одного универсального Бога и единую систему правил. Всё это возникло в определённое время и в определённом месте и, будучи отдалённым от своего источника, перестало соответствовать контексту. Потому что, чем больше вы пытаетесь глобализировать культурное явление, тем сильнее разрушается его врождённая связь с физической реальностью. В результате, остаётся лишь чистый идеализм. Это тесно связано с платонизмом, с авраамическими религиями, и со временем это было передано тем, кто считает себя светскими и рациональными людьми. Теперь это стало частью либерального гуманизма, а его фундаментальной формой является воукизм, своего рода реформация эпохи Просвещения.

Мы видим, как осуществляется стремление навязать эту идеологию другим. Не только для того, чтобы те, кто её продвигает, чувствовали себя главными героями, и не только для того, чтобы финансирующие эту идеологию могли открывать новые рынки для эксплуатации, но и как призыв к единству: “Мы не такие, как старые империи. Мы — современное общество, мы — лучше. И всё, что мы делаем, это — попытка улучшить человечество”.

Именно поэтому необходимо оправдывать бюджеты на оборону, политику смены режимов или нежелание вести переговоры с какой-либо страной. Потому, что однажды, мы все придём к согласию, что должны стать хорошими кантианскими либералами, возможно, с постмодернистским оттенком, чтобы это выглядело более мультикультурным. Вот чего они, на самом деле, хотят.

Формирование полярности

Внутренняя проблема гражданской религии демократизма состоит в том, что в её основе лежит теологическая вера в суверенную индивидуальность. Однако, эта вера не только далека от реальности, но и не слишком полезна для решения политических и социально-политических проблем. В истории не существовало ни одного общества, которое было бы основано только вокруг одного индивида. Между любыми индивидами всегда существуют взаимосвязи, так мы — люди, организованы. Можно попытаться заменить естественные формы сообществ идеологическими сетями альянсов. Однако, большинство альянсов, чаще всего, строятся на основе принадлежности к географии или на основе прагматизма.

Идея приоритета суверенного индивида над обществом очень напоминает фундаменталистские религии, особенно те, которые проявляют крайнюю нетерпимость к другим вероисповеданиям. Однако, это противоречит тому, как функционирует общество и как взаимодействуют его члены друг с другом. Если люди рассматривают всё через призму: “я такой-то человек, значит, я должен быть против тех-то людей”, это мешает им формировать полезные альянсы, дружеские связи с теми, кто доступен здесь и сейчас – исторически и географически. А именно так, естественно, функционируют все культуры.

Ирония заключается в том, что демократизм активно выступает против любого фундаментализма и видит себя его противоположностью. Но, чем дольше длится это противостояние, тем ближе сам демократизм становится к фундаментализму. Это – радикально чёрно-белое мировоззрение и оно способствует возникновению резкой полярности в обществе. И это становится проблемой как для внутренней, так и для внешней политики.

Аморальность морали“Мораль тесно связана с социальными конфликтами. Чем больше морализма в обществе, тем выше риск возникновения конфликтов, в том числе насильственных” — верно отметил социолог Никлас Луман.

И следующим диалектическим или парадоксальным аспектом демократизма является аморальность морали. Об этом есть три цитаты в текстах Кристофер Мотта. Первая – “о миссионерском менталитете расширения демократии”. Во второй описывается “глобальный джихад за абстрактные универсальные ценности”. И, наконец, борьба за политическую власть становится “манихейской битвой добра и зла”, экзистенциальной по своей сути, а не столкновением интересов, которые можно было бы разрешить с помощью дипломатии. Все три цитаты говорят о крайне выраженном, почти экстремальном морализме, что на самом деле также создаёт множество проблем как внутри общества, так и во внешней политике.

Эта настойчивость в морализме создаёт сильные социальные разногласия. Внутренние проблемы проявляются в исключении из общественной жизни больших групп населения, которые считаются морально “нечистыми”, “неправильными”. Это ведёт к новым разделениями, к культурным войнам и вооружённым конфликтам. Как правило, если вы демонизируете своих оппонентов, они, в свою очередь, начинают демонизировать вас. Во внешней политике это проявляется через то, что называется “принципом изгоя”. Внешние игроки уже рассматриваются не просто как “другие”, а как “злые другие”, с которыми нельзя даже вступать в диалог, чтобы не поставить под угрозу демократизм и не стать подозрительным за взаимодействие со “злом”. Это приводит к тому, что можно назвать “смертью дипломатии”.

Прежде всего, нужно уточнить, что в этом процессе задействованы не только наивные идеалисты, которых численно больше, но и циничные акторы, которых меньше. Но они играют более важную роль, потому что знают, что это эффективный способ мобилизовать людей для какой-то цели и отличный способ заработать политический капитал. Они понимают, как привлечь внимание медиа, но всё это не сработало бы без готовой аудитории множества “простаков”. Либеральная политическая, экономическая и, особенно, медийная элита всё больше привлекает к своим взглядам всё новые поколения людей, снижая критичность их мышления. Раньше, во времена холодной войны, когда существовал риск постоянного ядерного противостояния, любая популистская риторика подвергалась большему критическому осмыслению. Но однополярный мир отрицательно повлиял на способность людей во всём мире мыслить стратегически.

Когда началась война в Украине, в Европе было много комментариев вроде: “Неужели это может происходить у нас, а не в какой-то варварской части мира?” Так и хотелось спросить: “А вы, вообще, читали европейскую историю?”. Конечно, именно в Европе такое могло случиться. Журналистка одного из европейских каналов также удивлялась, видя “беженцев из Украины с белокурыми волосами и голубыми глазами”. О том, что белые ирландцы до сих пор помнят, что их предки были рабами, которых британцы продавали американским плантаторам, она, видимо, и не знает.

Аналогичное происходит и на постсоветском пространстве, как среди российских шовинистов, так и среди местных радикальных националистов. Только теперь здесь продвигается лозунг: “Вы/мы — следующие”, и совершенно отвергаются любые, даже самые робкие, попытки осмыслить реальные причины российско-украинского кризиса, провести анализ двусторонних отношений с Россией или просто задать вопрос: “А зачем России воевать, например, с Казахстаном?”.

Еще куда опаснее, чем циничный расчёт, является тот факт, что даже институции начинают верить в свои собственные заблуждения. В результате, в добавок к поляризации, формируется глубочайшая маргинализация общества. Очень сложно перепрограммировать такое мышление.

Доминанта — материальная реальность

Многое из того, что мы слышим в политической риторике Запада, пронизано этим демократистским духом. Его сторонники, как правило, принадлежат к нео-консервативному движению. Если же они менее воинственны и поддерживают глобализированную экономику, то они экономические нео-либералы, являющиеся политическим центром большинства развитых стран. Первой американской вариацией неоконсерватизма был Томас Джефферсон, который верил в “империю свободы”. Начиная с президентов Уильяма Маккинли и Вудро Вильсона и заканчивая воинствующим продвижением демократии при Джордже Буше-младшем, интервенционистское крыло внешнеполитического истеблишмента Соединенных Штатов имеет долгую историю использования морализма в качестве идеологического оправдания экспансионистской и ястребиной политики.

Современным проявлением этого явления стало утверждение принципов социальной справедливости в качестве явных целей внешней политики Соединенных Штатов. Использование языка правосудия и превращение его в оружие особенно очевидно в отношении регионов и стран, которые, по мнению Запада, активно бросают вызов статусу-кво международного либерально-атлантистского порядка. Однако, стран, которые имеют свой собственный взгляд на мироустройство и свои национальные интересы, становится всё больше, и они меняют однополюсный мир на многополярный. Это означает, что США уже не могут диктовать свои условия всем и всегда.

Решающим фактором взаимоотношений между любыми государствами является материальная основа. Способность общества доминировать над другими обществами, базируясь на материальной реальности, будет определять, кто с кем соперничает и кто кому подчинён.

Демократизм представляет собой опасность, поскольку он отражает мировоззрение, которое не только не соответствует действительности, но и полностью противоречит нынешней геополитической ситуации. Именно эта иллюзорная уверенность его сторонников в своей правоте может привести мир к краю ядерной пропасти.

Ключевые выводы

Кристофер Мотт приходит к заключению, что “проснувшееся” лицо американской гегемонии призвано представить США скорее, как международную полицию нравственности, чем как обычную великую державу. В результате, получается неоимпериализм с моральным лицом. Автор статьи объясняет, как подъем “пробужденной” политики, ориентированной на социальную справедливость, особенно среди представителей академических кругов, средств массовой информации и профессионального управленческого класса, обеспечил новейшее идеологическое обоснование интервенционизма. Что было с готовностью воспринято внешнеполитическим истеблишментом США. Эти группы теперь имеют еще более высокий уровень симбиотических отношений с государственными деятелями. Профессиональный отбор и продвижение по службе в этих условиях требуют от элиты подтверждения лояльности к “прогрессивному” универсализму как господствующей идеологии, санкционированной государством. Что, в свою очередь, еще больше усиливает стремление к интервенционизму.

Демократисткая миссионерская идеология создает саморазвивающийся процесс: она постоянно нарушает местные обстоятельства, разрушает баланс сил. Затем она утверждает, что нельзя вести переговоры ни с кем, потому что эти люди “неправильные”, у них “не те” убеждения. И затем ситуация снова ухудшается, доходя до хаоса, и возникает необходимость в очередной интервенции. По сути, это именно та модель, которая, к сожалению, наблюдается за последние 20–30 лет во многих точках земного шара. И она продолжает самовоспроизводиться. В Соединенных Штатах весь процесс поддержания стратегической культуры интервенции превратился в рутину.

Нынешняя инкарнация американского глобалистского евангелизма, основанная на “воукизме”, стремится не только изменить правительства других стран, но и перестроить саму их культуру в соответствии с прогрессивной западной моделью. Его универсалистская концепция защиты общечеловеческих ценностей легко используется для нарушения или подрыва суверенитета альтернативных политических или культурных систем. При этом, подобное вмешательство оправдывается перед внутренней западной аудиторией, как совершаемое во имя “моральной ответственности”.

Когда в последний раз вы слышали, чтобы в западной корпоративной прессе обсуждали, почему Ливия дестабилизирована? Почему там возникают потоки беженцев и даже рынки рабов? То, что миссия по свержению правительства Каддафи была, на самом деле, первоначальной причиной, предаётся забвению. То же самое с побочными эффектами в других странах региона Сахель потому, что война дестабилизировала не только Ливию. Она стала, отчасти, причиной всех военных конфликтов в странах Африки, включая Мали и Буркина-Фасо. То же самое происходило и происходит и на Ближнем Востоке, в частности в Сирии.

Проблема радикального морализма заключается не только в том, что люди, его исповедующие хотят устранить различия, но и в том, что они испытывают к ним категоричное отвращение и презрение. Мы ведь все помним: “С Сирией нельзя вести переговоры. Асад же — диктатор. Он должен уйти”. Но на деле, Сирия это – просто совершенно другое общество, сформировавшееся на базе своей современной и древней истории, уникальной мульти-этнической и многоконфессиональной культуры. И почему было не вести переговоры с Асадом? Зато теперь, вы вынуждены лететь в Дамаск на встречу с изображающими договороспособность радикальными джихадистами, которые, на самом деле, готовы утопить в крови страну и её многоцветие ради единообразия своих религиозных догм.

Доктор Мотт подчёркивает, что формирующаяся гегемонистская позиция и ее моральный империализм противоречат трезвой и реалистичной оценке интересов США на мировой арене. Потому, что они создают несостоятельные, максималистские и утопические цели, которые вступают в противоречие с конкретными реалиями, на которых должна основываться генеральная стратегия США. Выводы американского эксперта доказывают, что идеология демократизма создаёт лицемерные ситуации, поскольку конечная цель идеологии крестоносцев, будь она религиозной или светской, — оправдывать постоянные интервенции.

В конечном итоге, либерально-атлантистская тенденция продвигать морализм и социальную инженерию по всему миру обладает огромным потенциалом для создания негативной реакции в зарубежных, особенно не западных, обществах, тем самым стимулируя новые формы анти-западничества.

Мифы не способствуют миру

Весь проект глобализации, в который верят сторонники демократизма, на самом деле вреден, поскольку абсурден. Он никогда не осуществится. Но в гипотетическом мире, где их мечта сбывается, мы все потеряем способность сравнивать и учиться друг у друга. Все города во всем мире будут похожи друг на друга одинаковыми шопинг-центрами, продающими одинаковые товары. Не будет никакого странового колорита, уникальности местных мастеров, никакой проверки на качество и никакой конкуренции. Люди будут вынуждены мыслить по заданным стандартам. Творчество, питательной средой которого является культурное разнообразие, умрёт и жизнь станет очень однообразной, одноцветной и скучной.

Мифологизированное продвижение демократии не используется во благо. На деле, оно приносит пользу только отдельным людям. Продвижение демократизма, чаще всего, заканчивается провалом, катастрофой, которая создаёт кризисы с беженцами, приводит к дестабилизации обществ, краху государств и всевозможным проблемам. Продвижение любой идеологии не может и никогда не должно быть центральной точкой внешней политики ни одного государства. Так же, как запрет на социальный дискурс не может быть приоритетом во внутренней политике стран.

Ущерб от подобного подхода особенно очевиден в профессиональной дипломатии. Радикальное, поляризированное мышление мешает людям понять, что суть дипломатии не в том, чтобы говорить с друзьями. Дипломатия заключается в том, чтобы говорить с теми, кто вам не нравится. Не обязательно с ними сражаться. Вам всегда придётся разговаривать с людьми, которые сильно отличаются от вас культурно, политически или как-то ещё. И это не просто необходимо, а хорошо. Вы никогда не знаете, чему можете научиться. Возможно, вы обнаружите, что кто-то делает что-то лучше, чем вы. Или, наоборот, поймёте, что они делают что-то ужасное, чего вам, точно, не стоит повторять. Различия между обществами, на самом деле, полезны.

Каждое устойчивое мирное соглашение в истории человечества, взаимно учитывающее интересы разных сторон это — большое достижение здравого смысла. Тем более, нет ничего более разумного и рационального, чем успешное мирное соглашение, заключенное на длительное время между обществами, которые радикально отличаются друг от друга, но понимают необходимость и неизбежность жить вместе. Уметь принимать различия и ладить, это — главное.